在中国的传统文化中,姓和氏是两个密切相关的概念,但它们在功能和历史上有着明显的区别。本文将通过定义、历史发展以及使用场景的探讨,深入了解姓和氏的区别。

姓和氏的定义

姓,通常代表着家族或血统的标志,用于区分不同的族群。例如,在中国古代,黄帝的姓氏为姬,炎帝的姓氏为姜,这些都是他们的族群标志。而氏,则是在姓的基础上,对特定族群内部的分支进行区分,比如在周朝,周王和诸侯都有各自的氏,如鲁、晋、齐等。

姓和氏的作用

姓是指人的通用称谓中的第一个字,表示家族的系谱和血统关系。它是人们在社会交往中的重要标志之一,常用于命名、礼节等方面。而氏是指女性在结婚后所取的新姓,用于表示婚姻关系。女性结婚后可以选择改姓,将丈夫的姓作为自己的氏。氏的使用主要在婚姻证件、社会认可和法律文书等方面。

姓和氏在现代社会的应用

在现代社会,姓和氏的概念依然保留,但它们的实际作用已经发生了很大的变化。在很多情况下,人们并不再严格区分姓和氏的区别,而是将它们合并称为姓名。同时,随着现代化进程的发展,人们对于姓和氏的传承也变得不如以往重视。

姓和氏的不同使用场景

姓作为家族的血统表示,在人名中占据了重要位置。而氏则更多地涉及到婚姻关系,表示女性从属于某个家庭,与家族的传承关联较小。

姓和氏的历史发展

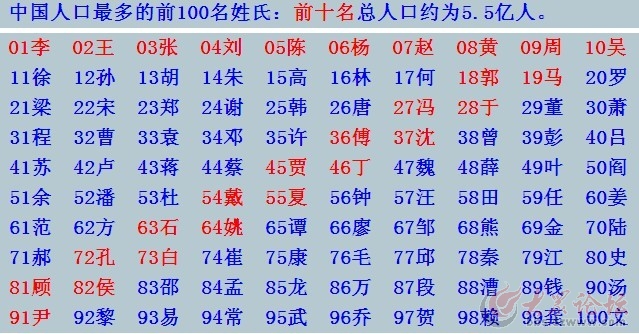

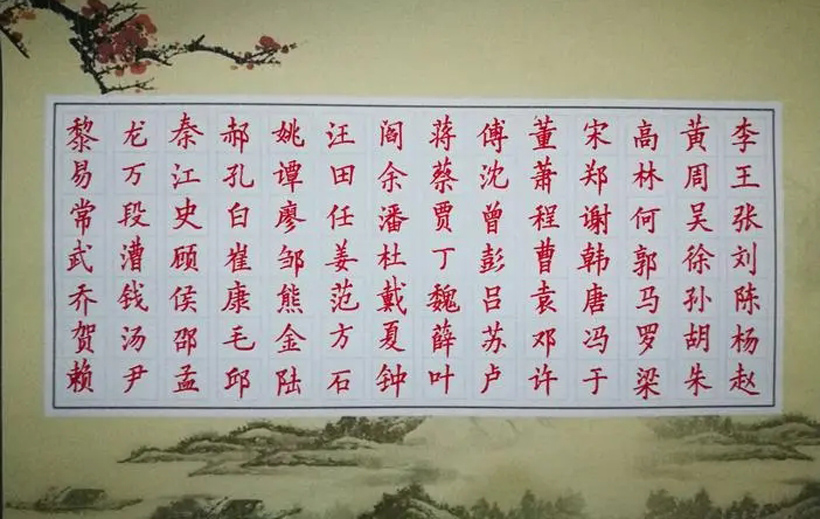

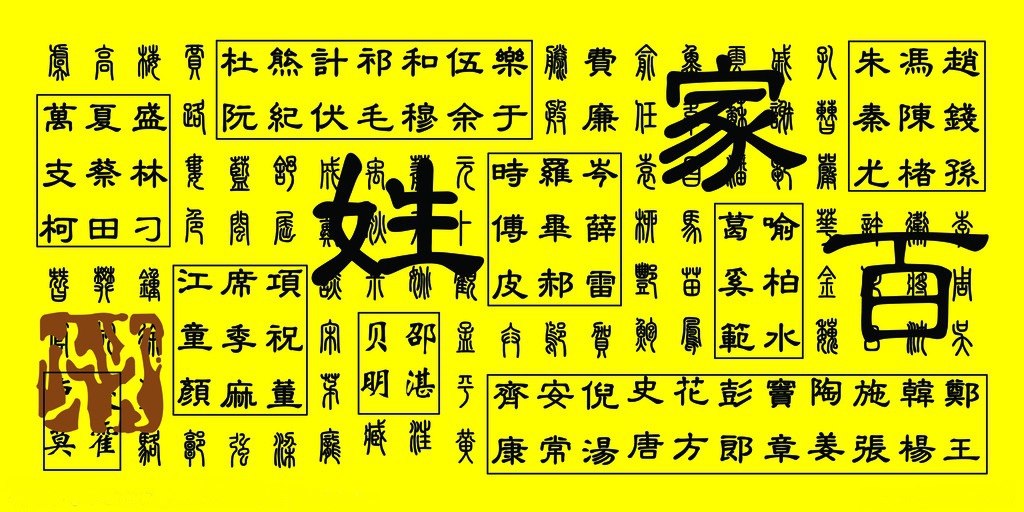

在古代社会,姓和氏通常是与贵族阶层紧密相关的。例如在周朝,只有王族和诸侯才能拥有姓和氏,而普通百姓只能有名而不能有姓和氏。随着社会的发展,姓和氏逐渐普及到各个阶层。据《中国姓氏源流大辞典》记载,中国目前有超过10万个姓氏,涵盖了各个阶层和社会群体。

姓和氏的变化统计数据

根据中国国家统计局的数据,截至2022年底,中国姓氏总数已经超过7000个,其中常见姓氏有王、李、张等。而女性改姓率在以往逐渐降低的趋势下,约有40%的女性选择保留原姓。

姓和氏虽然在历史上有着明显的区别,比如在定义、作用和使用场景都有不同,但在现代社会中,它们的界限已经逐渐模糊。姓和氏在古代代表了家族、地位和荣誉,是社会等级制度的一部分,然而在今天,姓和氏更多的是个人身份的标识,代表了个人在家族和社会中的位置。