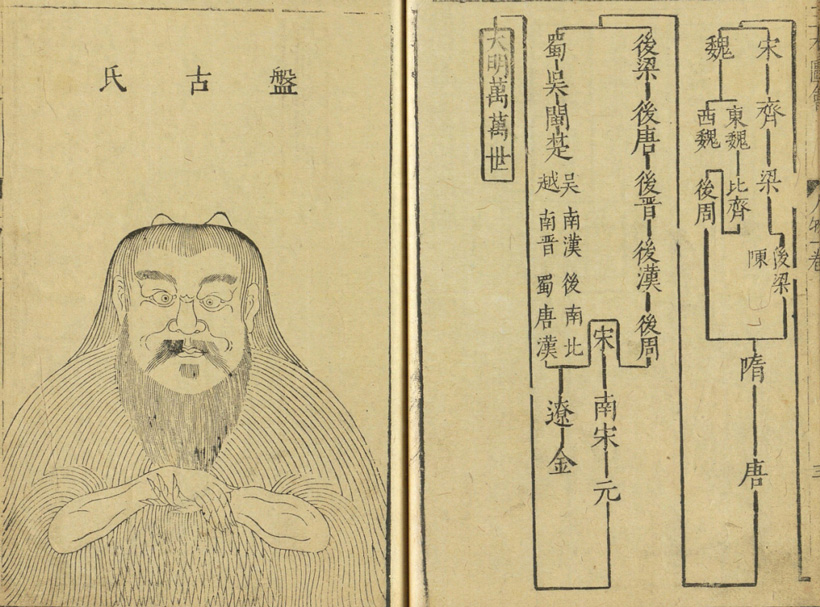

姓氏的起源

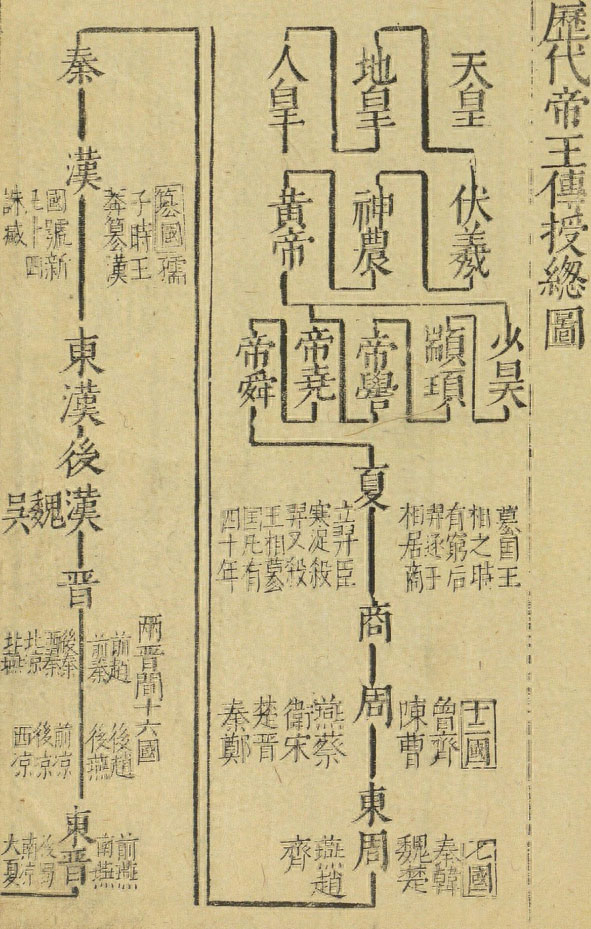

中国是世界上姓氏发生最早的国家之一,姓氏的来源要追溯到远古的神话传说时期。据《日知录》上说:“言姓者,本于五帝,见于年龄者,得二十有二……自战国以下之人,以氏为姓,而五帝以来之姓亡矣。”从古史传说算起,华夏先民开始使用姓氏时间可推到原始社会后期,有5000年以上的历史。本文将从姓氏的起源、发展和演变三个方面来探讨中国姓氏制度的历史。

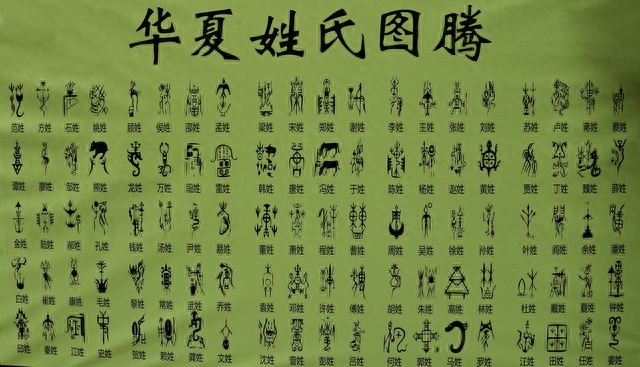

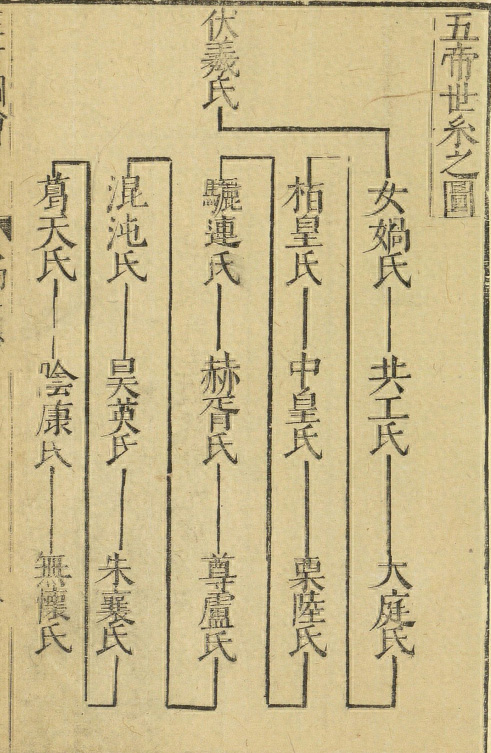

姓氏是原始社会后期社会发展的产物。旧石器时代末期,华夏先民开始摆脱原始群状态,进入氏族社会。当时人们为了优化种族繁衍,为了制止乱伦、乱婚等现象,氏族实行族外婚制,确立了区分各个氏族的图腾符号。后来,图腾符号逐渐演变成了能够更直接表明氏族世系的称号:姓氏。

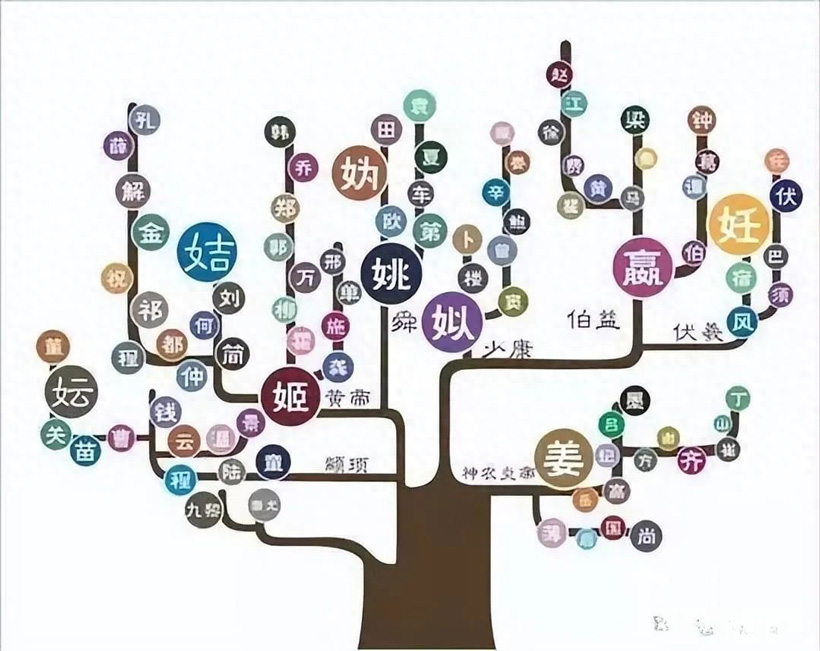

在氏族社会,姓和氏是分开的。姓用于指称源于同一始祖、具有共同血缘关系的人,氏用于指称某个具体氏族中的人。最初是母系氏族社会,女子具有生育能力,地位高贵。一个部落的强大与部落女性的生育能力息息相关。那时,没有夫妻制度,没有父亲的概念,生下来的孩子跟母亲生活,姓也随母亲。汉代许慎《说文解字》里说,“姓,人所生也……从女从生”,上古有八大姓:姬、姚、妫、姒、姜、嬴、姞、妘,都包含了“女”字。

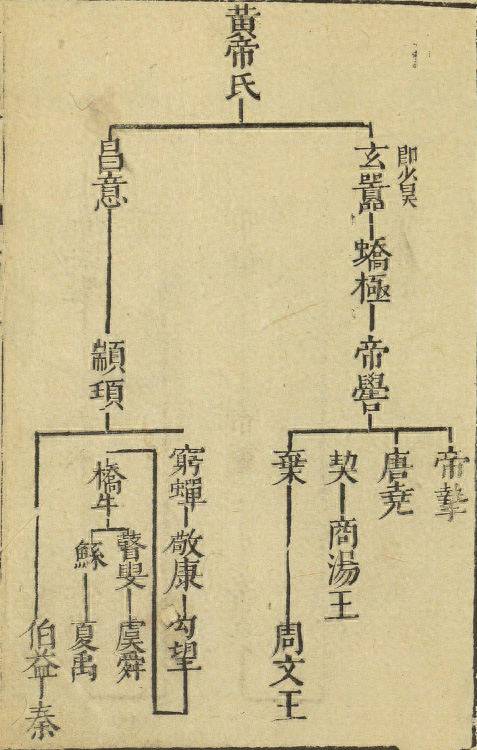

许慎《说文解字》上说:“神农居姜水,以为姓。”“黄帝居姬水,以为姓。”“虞舜居姚虚,因以为姓。”“虞舜居妫汭,因以为氏。”“少昊孙台骀后封于姒,因以为氏。”“嬴,少昊氏之姓。”“黃帝之子得姓者十四人为十二姓,姞其一也。”“祝融之后姓也。祝融者、颛顼之子黎也。”³现在中国的大多数姓氏都是由这八姓演化而来。

姓氏来源

中国人见于文献的姓氏有5662个,其中单姓3484个,复姓2032个,三字姓146个。宋代《百家姓》收入506个姓氏,明代《千家姓》收入2398个姓氏。看到这些数字你是不是已经傻了呢,其实中国历史上的众多姓氏都是由历史上的“上古八大姓氏”衍生分支出来的,其来源主要有以下几种类型:

(一)赐姓命氏:这是由部落首领、国王、皇帝等授予或任命的姓氏,是一种封赏制度。赐姓命氏的对象,通常是有功劳、有贡献、有才能、有地位的人,或者是亲属、子弟、后裔等。赐姓命氏的方式,通常是以地名、国名、官名、爵名、谥号等为姓氏。例如,黄帝赐其子玄嚣以江为姓,尧赐其子丹朱以丹为姓,周武王赐其弟管叔以鲁为姓等。

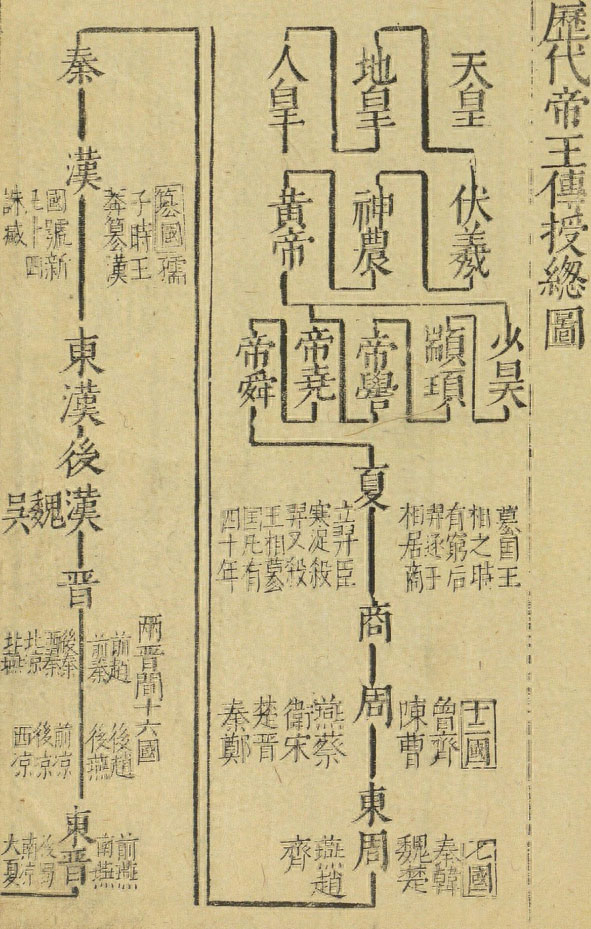

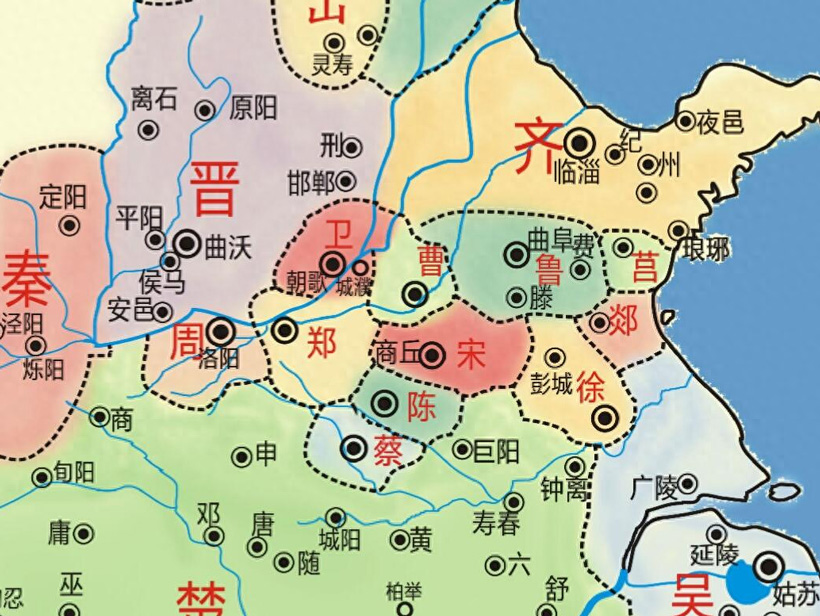

(二)国号姓:这是以祖先所建立或所属的国家名称为姓氏的一种类型。国号姓通常是由诸侯国君自行确定或继承的,也有少数是由天子赐予或认可的。国号姓在周代诸侯国林立时最为盛行,如齐、鲁、燕、陈、杞、宋、韩、赵、魏等。到了战国时期,七雄争霸,诸侯国相继灭亡,但国号姓仍然保留下来,并且分化出许多支系和分支。

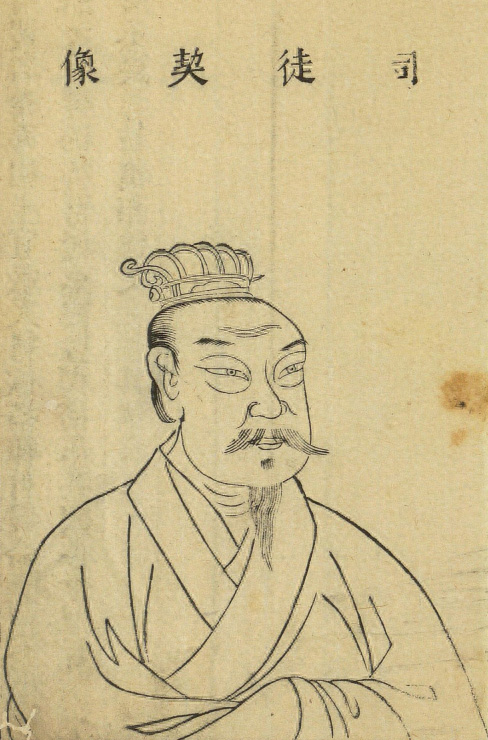

(三)官爵谥号姓:这是以官职、爵位、谥号等为姓氏的一种类型。官爵谥号姓通常是由天子或诸侯国君授予或评定的,也有少数是由本人或后人自称或自取的。官爵谥号姓在秦汉以后逐渐增多,如司马、司徒、司空、太史、太傅、太师等文官姓;将军、师、帅、校尉等武官姓;公、侯、伯子男等爵级姓;昭、穆、文武植简献孝庄成停闵哀等谥号姓等。

(四)职业姓:这是以从事的职业或行业为姓氏的一种类型。职业姓通常是由本人或后人自称或自取的,也有少数是由他人称呼或取笑的。职业姓反映了社会生产力的发展和经济门类的增加,也反映了社会分工的明确和行业特征的突出。职业姓在秦汉以后逐渐增多,如:

米、谷、麦、采等农业生产相关的职业姓;

牛、马、羊、鹿等畜牧业相关的职业姓;

李、林、苗、梅、柳、花等花木培植相关的职业姓;

衣、布、裘、针、线、纽等裁缝制衣相关的职业姓;

金、银、铜、铁等冶炼相关的职业姓;

张、剪、矛、盾等制造弓箭相关的职业姓;

巫、卜、祝、神等封建迷信相关的职业姓;

风、云、雷、电、雨等天文地理相关的职业姓;

楼、房、官、殿、石等建筑相关的职业姓等。

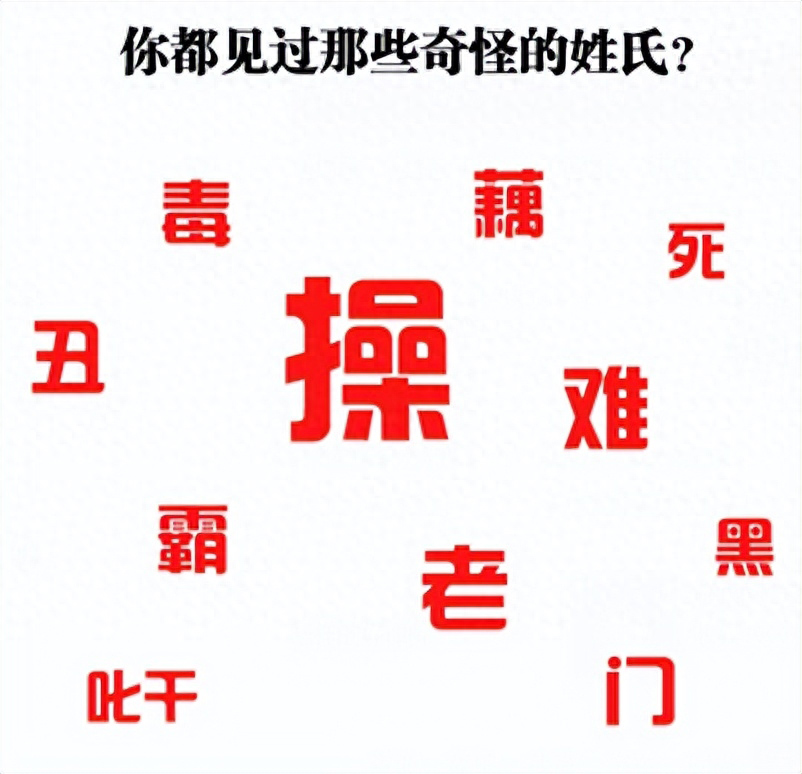

(五)罕见姓:这是一些稀有、奇特、古怪的姓氏,也称为奇姓或稀姓。罕见姓通常是由于特殊的原因或故事而产生或保留的,也有少数是由于文字的变化或错误而形成的。罕见姓在秦汉以后逐渐减少,但仍有一些流传至今,如死、丧、尸、鬼、墓、父、母、妈、兄、弟、男、女、身、腹、目、牙、血、乳、鸡、鸭、猪、猫、狗、好、姻、茶、酒、毒奇、怪、痛、苦、叫、妖、狂、苟等。

以上几种类型的姓氏,不是孤立存在的,而是相互影响、相互转化、相互补充的。例如,有些赐姓命氏的对象,本来就有自己的国号姓或官爵谥号姓,如周武王赐其弟管叔以鲁为姓,管叔本来就是管国之君,管也是他的国号姓;有些国号姓或官爵谥号姓的人,后来又被赐予或改为其他的姓氏,如秦始皇赐其子扶苏以赢为姓,扶苏本来就是秦国之子,秦也是他的国号姓;有些职业姓或罕见姓的人,后来又被授予或改为其他的姓氏,如春秋时宋国大夫无骇被赐以展为氏,无骇本来就是他的名字,也是一种罕见姓。这些例子说明了中国姓氏在历史上的变化和发展,并且反映了社会政治、经济文化、民族融合等方面的影响。